Ore 13.30, Valle della Beeka

“Ed ora..il nostro rosso Reserve du Couvent del 2017!”. Una dopo l’altra avevamo assaggiato le più note bottiglie dell’iconico Chateau Ksara: oltre al rosso, un Blanc de Blancs del 2016, un Sunset rosato del 2018 e per concludere un Moscatel.

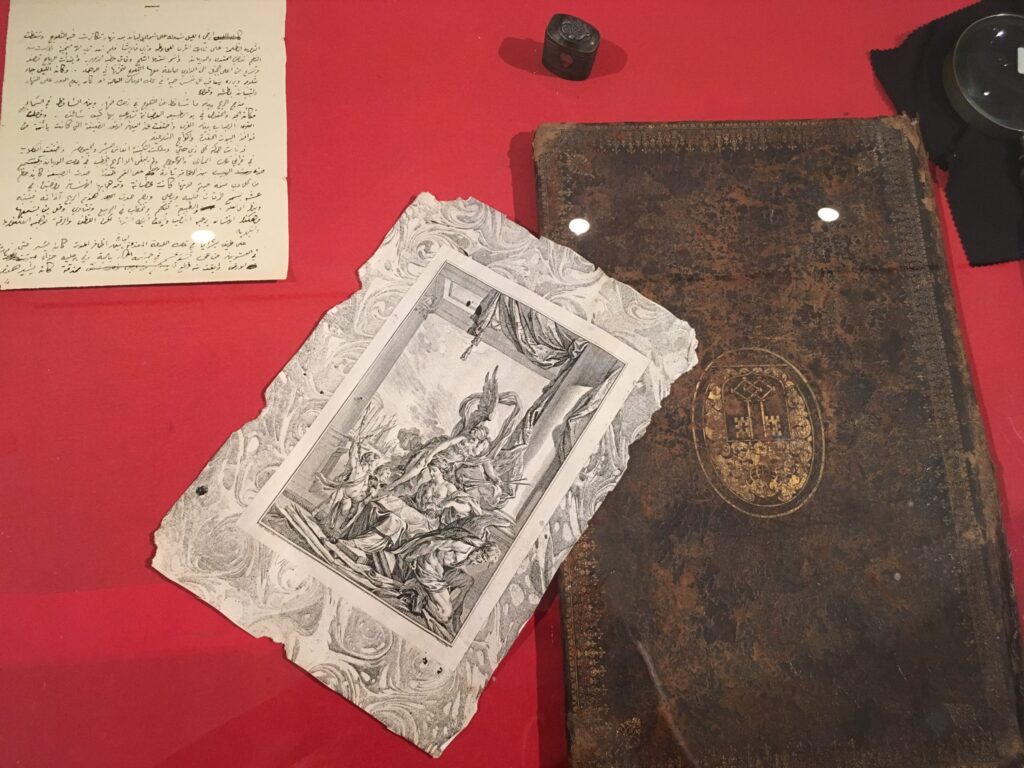

Fondato nel 1875 da gesuiti algerini, lo Chateau Ksara produce oggi più di 2 milioni di bottiglie, di cui il 50% raggiunge il mercato estero, in particolare il Regno Unito. Provenienti dalla più fiorente colonia francese, i gesuiti algerini impiantarono questi vitigni inizialmente nella zona di Zahle, la più grande città della Valle della Beeka. Tuttavia, l’origine della loro coltivazione è ancor’oggi avvolta nella leggenda: si dice che Noè (la cui tomba si troverebbe nella Moschea di Kerak) abbia qui piantato la prima vite, o che siano stati invece alcuni orfani accolti nel monastero Chateau Ksara, o un cacciatore, a scoprire le antiche grotte sotterranee di epoca romana (2 km), in cui, grazie alle eccezionali condizioni di temperatura e umidità, vengono ancora stipate e conservate botti e bottiglie. Un assetto inespugnabile, sopravvissuto all’instabilità della guerra civile, che per questo ha consacrato lo Chateau a mito della resistenza e della grandezza libanese. Un’icona nazionale.

La Valle della Beeka è un altopiano stretto tra le catene montuose del Libano e Antilibano (al confine con la Siria), temperato dal vicino influsso del Mediterraneo. Un microclima che garantisce un’elevata escursione termica, che parrebbe essere il segreto della qualità di queste uve. In realtà degli amici libanesi avevano riso la prima sera a Beirut, quando avevamo detto di volerci spingere fino alla Beeka. Il motivo l’aveva già spiegato Oriana Fallaci, riportando una filastrocca nel suo Insciallah: “Il mio haschish non fa male/è roba buona, viene dalla Beeka/ dalle verdi vallate di Baalkbek/e costa poco.” Infatti, secondo le stime riportate dal grande inviato dell’Indipendent Robert Fisk, la ricchezza del suolo della Beeka è in grado di rendere circa 10.000 tonnellate di haschish all’anno, alimentando un racket che coinvolge tutto lo smercio mediorientale. Nonostante ciò, già ai tempi delle Cronache mediorientali di Fisk, questa zona confinante con la Siria appariva molto povera e inospitale.

Ci trovavamo nella Beeka per una serie di casi fortuiti, come sempre.

Quella mattina l’auto di Y. Hussein non sarebbe mai arrivata al nostro ostello, né tantomeno il suo telefono sarebbe mai squillato alle mie numerose chiamate. Il caso volle che la sera prima incappassimo in un tizio dal nerdismo snervante, lì nell’atrio dei dormitori dell’ostello. Si trattava di un giovane insegnante britannico di storia, troppo preso dal voler portare a termine a tutti i costi il viaggio più orientalista della sua vita per poterne capire qualcosa. Assieme alla sua ragazza di Munster e all’amica reggi moccolo di Colonia alloggiavano nel nostro Saifi Urban Garden, arrivavano dalla Giordania, dall’ambita escursione nel Wadi Rum. Soggiornavano in Libano solo per tre giorni, poi il tizio avrebbe proseguito per chissà dove con l’obiettivo di arrivare in India. In ogni caso, dalla nostra conversazione notturna avevamo evinto che l’indomani si sarebbero recati a Baalbek, era ciò che mi interessava. Come tutte le mattine beirutine di quel viaggio, mi svegliai molto presto, cercando di capire come avrei potuto assemblare l’itinerario che avevo preparato. Andai a chiamare la combriccola dei tre, ce l’avevo fatta, Mari mi guardava incredula e fresca della sua ora e mezza di riposo in più: dopo aver negoziato l’itinerario che mi ero prefigurata, una navetta privata organizzata dal mio fidato receptionist ci avrebbe fatto risalire il Monte Libano, portandoci a Beiteddine-Chateu Ksara-Baalbek. Partimmo, con quell’idiota inglese che ci avrebbe rimbambito con musica a tutto volume per circa 2 ore di viaggio. Insomma, eravamo finite così nella Beeka, a dividere il nostro viaggio con tre tizi, un autista, della pessima musica, ma quantomeno un prezzo accessibile di circa 35 dollari a testa per l’intero tour.

Attardandoci nella tabella di marcia, eravamo costretti a rinunciare a Deir El Qmar, l’unica città d’epoca medievale conservatasi in Libano, nella regione dello Shuf. Eravamo solamente sfrecciati di passaggio, quel tanto da notare la calda pietra arenaria color miele che rivestiva vecchi khan ottomani e chiese.

Da fine Settecento cristiani e drusi avevano qui convissuto pacificamente fino allo scontro del 1860 e ai conflitti del secolo scorso. Se per generazioni le scuole cristiano-maronite erano state frequentate da alunni di entrambe le confessioni, poi arrivò la Guerra delle Montagne(1982),in cui falangisti e drusi si combatterono ferocemente a vicenda. A guerra finita, i cristiani erano passati da 5000 a 1000 unità, così Deir El Qmar rimase una roccaforte drusa. Tuttavia, in tempi recenti i drusi hanno riniziato a frequentare le chiese cristiane proprio come un tempo, secondo quanto documentato dal viaggiatore William Darlymple nella sua Montagna Sacra. A testimoniare che, in questa parte del mondo, pur con tutte le difficoltà, la religione non ha sempre allontanato le persone, ma spesso le ha anche avvicinate.

Al lato opposto della vallata stava la nostra prima meta, il palazzo di Beiteddine. All’entrata c’erano ancora i manifesti del Beiteddine Art festival di luglio, con una gigantografia del padrino della manifestazione, Gerard Depardieu. Sorto tra le valli dei drusi, Beit-ed-dine significa “casa della fede”, rievocando l’eremo druso che posava sul suolo dell’attuale palazzo. Fu l’emiro Bechir II Chebab a incaricare di costruire la cosiddetta ”Alhambra libanese” ai primi dell’Ottocento, grazie al prezioso contributo di architetti italiani e artigiani siriani. In seguito sede del governatorato ottomano, poi francese, e infine residenza estiva del Presidente della Repubblica dei cedri dal 1943, il magnifico palazzo mi ricordava gli antichi riad dei gran visir nella medina di Marrakech, seppur collocato in un contesto ampiamente più idilliaco, ventilato dalla frescura della vegetazione di montagna e abbellito da rigogliosi giardini.

Deturpato per il 90% nel corso della prima guerra israelo-libanese (1982), il palazzo fu soccorso dal miliardario leader druso Walid Jumblatt, che ordinò il suo restauro nel 1984, restituendolo al governo nel 1999. Oltre alla raffinatezza degli intagli artigianali del samlik (sala dei ricevimenti, da cui salamelecco) e dell’hammam, modellati sullo stile delle case signorili damascene, il museo reca oggi una singolare collezione di mosaici pavimentali bizantini risalenti al VI secolo d.C, provenienti in maggior parte dalla Jiyyeh, 30 km sud di Beirut, e qui trasportati dallo stesso Jumblatt nel 1982. Beiteddine era sicuramente il complesso architettonico migliore che avessi visto fino a quel momento, ma presto lasciammo le sue stanze, i suoi cipressi e cedri che ci avevano invitato a una breve contemplazione.

Una volta recuperato lo sciocco inglese, che si affannava ad ostentare interesse per qualunque impercettibile dettaglio, ci rimettemmo in viaggio. Eravamo finalmente diretti a Baalbek, l’antica Heliopolis, la città del sole. Dicevo, oppio a parte, la povertà di quelle aree aveva in passato favorito la conversione dei contadini sciiti della Beeka in valorosi seguaci dell’ideologia della Rivoluzione iraniana. A seguito della guerra civile, le Guardie rivoluzionarie dell’ayatollah, con la tacita approvazione siriana, sfrattarono l’esercito governativo da Baalbek e issarono la bandiera della Repubblica islamica dell’Iran sulle rovine del Tempio romano, divenendo il centro della militanza anticristiana. Nei principali edifici di Baalbek imperano tutt’ora le insegne degli hezbollah o dell’ayatollah accanto alla Cupola della Roccia, o dei manifesti che ritraggono donne avviluppate in spessi chador neri. Secondo le fonti di Darlymple, fu certamente a Baalbek che i bombardamenti dell’Ambasciata americana di Tehran furono pianificati (1979), e proprio qui furono trasferiti e custoditi molti degli ostaggi.

Esattamente qui, in mezzo alle baracche e accanto a un piccolo centro storico, sorgono le rovine del Tempio del Sole. Abbandonati i nostri compagni, che ci proposero di pranzare con un pacchetto di patatine all’entrata del sito, ci eravamo perse nelle stradine delle baracche di Baalbek. Intravedendo un patio da una piccola porticina, avvistammo una tavola imbandita. Avremmo visitato il tempio solo dopo aver oziato qui, alla Baalbek Guest House, un’oasi di pace dove rifocillammo le nostre fauci con dei succosi fichi d’india e hummus.

Il Tempio

Risaliti i propilei, più o meno accecate dalla luce del sole, neanche dovessimo ascendere ai Campi Elisi, eravamo al sito di Heliopolis. Di fronte all’orgia barocca delle sue rovine venivo sopraffatta dall’ imponenza. Le colonne, ognuna del diametro di quasi due metri e mezzo, erano le più alte del mondo classico. Era un monumento di notevole impatto scenico, teatrale, eccessivamente decorativo, opulento, un esempio di formidabile capacità propagandistica romana, concepito più per ostentazione che per religiosità. Tuttavia, Heliopolis rappresentò a lungo una roccaforte del paganesimo, al punto che Giustiniano dovette ordinare la distruzione dei suoi templi (Tempio di Giove, Bacco, Venere) e convertire con la forza i pagani al battesimo, pena l’esilio e la confisca dei beni. Per assicurarsi che il tempio non fosse ricostruito, l’imperatore bizantino ordinò che otto colonne del tempio di Giove fossero trasferite a Bisanzio, lì al centro della basilica di Hagia Sofia. Ciò nonostante, alla fine del VI secolo, quando il monaco bizantino Giovanni Mosco visitò questi luoghi, Baalbek era ancora la roccaforte dell’empietà, dove i pagani sopravvissuti alle numerose purghe seguitavano a perseguitare i cristiani. Dei bizantini non rimane nemmeno la Basilica che costruirono al centro del tempio di Bacco, nel disperato tentativo di sopprimere i pagani militanti. Pare che i coloni francesi l’abbiano volutamente rimossa per puro dirigisme archeologico. Ciò nonostante, questo sito è sopravvissuto a tutto, depredato e occupato da omayyadi, bizantini, ottomani, francesi, dilaniato da interminabili conflitti. Più di tutti si è mantenuto il Tempio di Bacco, costruito sotto l’impero di Antonino Pio.

Del Tempio di Giove, il più grande tempio del mondo antico, rimangono solo i monoliti del basamento “Trilithon”, da 1200 tonnellate l’uno, i più imponenti mai esistiti, sulla cui natura e provenienza pende ancora l’indagine dell’archeologia. Al sito di Baalbek (da Bel, il dio del sole dei Cananei) ogni cosa è di dimensioni spropositate, così incommensurabili da intimorire e da pervadere lo spettatore con una sorta di magnifica e sconfinata vastità. Ci si sente così infimi di fronte a tanta illimitata bellezza, sembra quasi di non poter toccare e camminare sulle pietre mastodontiche del tempo di Bacco, anche se la terrenità dei restauratori che si adoperano di fronte a me mi ricordava che tanta ieraticità poteva essere violata.

Quel tardo pomeriggio saremmo svenute nel sonno durante il viaggio di ritorno, stanche e sudate, faceva molto caldo.

In ogni caso, iniziavo a sentire la stanchezza, la quotidianità e la logistica delirante di quei giorni stava iniziando a provarmi. La sera avremmo cercato la comfort zone a Mar Mikhael, cenando al Seza, la taverna armena che ci aveva accolto la prima sera a Beirut. Forse la peggiore cena del nostro viaggio, che poi completammo con un caffè all’ibrik, rigorosamente al cardamomo, sulle scalinate colorate di Achrafieh. Lì avremmo organizzato la nostra ultima giornata di avventure in Libano.